徐安龙教授团队在V(D)J重排机制的起源与演化方面再次取得重要进展

淋巴细胞通过V(D)J 重排机制产生高度多样的抗原识别受体是有颌类脊椎动物特异性识别和防御外界各种病原体的分子基础。日本免疫学家利根川进由于发现了抗体V(D)J重排的现象,获得了1987年的诺贝尔生理医学奖。V(D)J重排激活酶RAG1/RAG2复合物通过识别并促进抗体基因簇上有限的V、D、J基因片段的重新组合,产生几乎无限的抗体分子,是生命从低等向高等演化的重要条件之一。由于V(D)J重排仅在有颌类脊椎动物中存在,关于该机制是如何起源及演化的,一直是免疫学家和演化生物学家共同关注的前沿科学问题。2023白菜网址官网大全徐安龙教授团队针对这一问题开展了一系列研究,在V(D)J重排机制的起源,RAG1/2蛋白复合物的功能演化及调控等方面取得了重要进展。

2016年,徐安龙教授团队在《Cell》杂志[1] 发表论文,首次在脊索动物文昌鱼中发现了具有转座活性的ProtoRAG转座子,并证实该转座子的转座方式与V(D)J重排高度相似,为“V(D)J重排机制的转座子起源假说”提供了直接的证据。随后,徐教授联合耶鲁大学的David G. Schatz和Yong Xiong教授团队,在《Nature》杂志上发表论文[2] ,从蛋白结构层面推演了RAG转座酶演化为V(D)J重排激活酶的机制,进一步完善了抗体重排机制的转座子起源理论。

2020年,徐教授团队在《Nature Communications》[3] 上发表论文,揭示了文昌鱼YY1因子通过抑制ProtoRAG转座子的转录及转座活性,并促进宿主基因组的DNA断裂后修复,从而维持宿主基因组稳定性的机制。同年,该团队还从转座子末端重复序列(TIR)的角度,揭示了V(D)J重排早期的作用模式(Natl Sci Rev, 2020)。

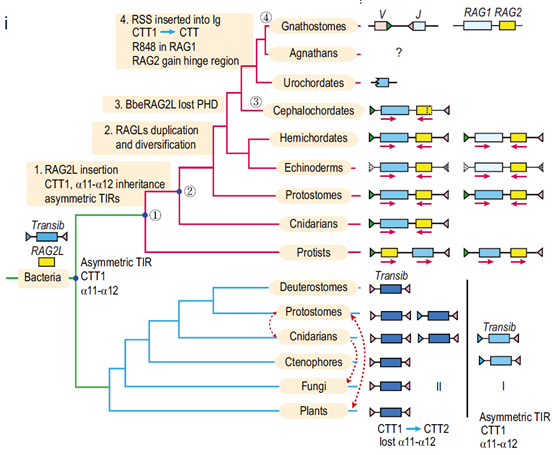

2022年8月,徐安龙教授团队再次在RAG转座子的起源与演化方面取得重要进展,该团队在《National Science Review》[4] 杂志上发表了题为“The RAG key to vertebrate adaptive immunity descended directly from a bacterial ancestor.”的研究论文。该研究通过对68万个物种的基因组数据进行同源序列搜索,在海洋单细胞藻类(Aureococcus anophagefferens)中找到最为古老且功能完整的AanRAG转座子,从而将RAG转座子的起源追溯至单细胞真核生物。作者还系统地梳理了RAG转座子与Transib转座子之间的演化关系,提出现存的RAG转座子和Transib转座子均来源于同一祖先——细菌Transib转座子,全面阐明了古老的RAG基因在生物演化过程中的适应性变化。

600全讯白菜官方网站陶鑫博士(现2023白菜网址官网大全医学院副教授)为该论文的第一作者,徐安龙教授和元少春教授为该论文的共同通讯作者。该研究受到国家自然科学基金,科技部重点研发专项,中组部青年人才项目等的资助。论文链接: https://doi.org/10.1093/nsr/nwac073

图1:RAG转座子的起源及演化模式

通过对重排激活酶RAG基因的起源及功能演化开展研究,徐安龙教授团队系统揭示脊椎动物适应性免疫系统的转座子起源及演化历程。该团队同时还获得不同物种的RAG转座子序列,为研究RAG重组酶的功能演变,利用RAG转座子开展遗传操作的应用提供了丰富的研究材料。