中大团队揭示海生昆虫起源之谜

海蝽科是昆虫纲中罕见的严格海生类群,主要分布于太平洋和印度洋的热带海域。人类所知的第一个海蝽科物种由英国昆虫学家George H. Carpenter于1892年报道,标本由英国人类学家Alfred Cort Haddon采自澳大利亚默里岛海域。该科昆虫在中国的分布记录由骆久阳博士、王艳会博士等人于2019年报道,发现于海南省三沙市西沙群岛的羚羊礁海域,同时还报道了以中国官方岛礁名称命名的一个新物种——羚羊礁海蝽Hermatobates lingyangjiaoensis(图1)。

图1 羚羊礁海蝽雄性个体

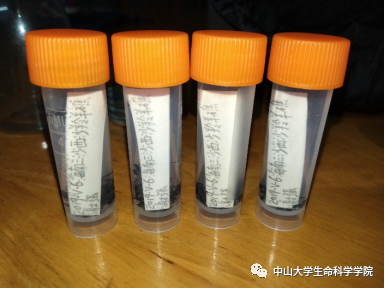

由于海生昆虫通常物种稀少、分布遥远、生境独特(图2),因而进行野外采集和室内研究的难度很大。2018-2019年,谢强教授研究团队3次赴羚羊礁海域并短期住岛,突破了海蝽采集的瓶颈、获得大量个体样本(图3),随后生成了包括核基因组、转录组、宏基因组等在内的多种数据,为以海蝽为代表深入认识海生昆虫的起源与适应奠定了数据基础。

图2 羚羊礁海域生境

图3 成功的野外采集为多组学数据的顺利生成提供可靠基础

随后,该研究团队基于所生成的高质量核基因组,在节肢动物门的进化框架内进行了六足动物亚门-昆虫纲的系统发育基因组学研究。结果表明,海蝽科昆虫起源于侏罗纪早期的约1.92亿年前,而该时期正是三叠纪末集群绝灭后海洋珊瑚礁系统漫长的恢复期,至少持续到了侏罗纪中期。珊瑚礁系统大范围、长时期的恢复过程,很可能是海蝽科起源的古生态学驱动因素。与同时被纳入分析的海黾蝽和海宽蝽等昆虫相比,海蝽的起源更早、很可能是最早成功回到典型海洋环境生活的昆虫。而这相较于六足动物的海生祖先来说,中间已经相隔了3亿多年,昆虫祖先在成功登陆并分化出高度多样的类群之后,个别类群再次回到海洋、适应海洋之难,可见一斑。

基因家族扩张/收缩的分析表明,羚羊礁海蝽的基因组发生了较大程度的收缩(26个基因家族显著收缩,4个显著扩张),发生收缩的基因家族在形态建成、昼夜节律、蜕皮周期、翅的飞行等方面发挥着重要的作用。而这与海蝽身体构造简化、受潮汐节律支配、若虫龄期4个(比通常的5个少一个)、完全无翅等生物学特点高度对应;这意味着,在基因家族层面,海蝽适应海生生活的方式更多在于做“减法”而不是“加法”。基因组与宏基因组的基因功能注释表明,海蝽与共生微生物在脂肪酸合成和降解、糖酵解/糖原异生、TCA循环等代谢通路中具有高度互补的协同关系。

与此同时,该研究在系统发育基因组学分析中,还尝试突破了基于参考物种基因组中的单拷贝基因构建直系同源集的理论经验,成功展示了两拷贝基因同源集用于动物系统发育研究的有效性。这为将来进行动物界门与门之间的关系研究,乃至真核生物不同类群之间的关系研究提示了新的方法论可能性,可以避免死守所谓单拷贝原则造成几无分子标记可用的窘境。这样的分析方式此前在植物系统发育研究中较为普遍,本项研究则指出了该方式在动物系统发育研究中的有效性。

近日,该研究成果以《海蝽回归海洋的3亿年进化历程》为题,在国际顶级学术期刊Proceedings of The Royal Society B发表,2023白菜网址官网大全为第一作者单位。这是谢强教授团队继2019年报道中国新记录科海蝽科和新物种羚羊礁海蝽(Zootaxa 4679: 527-538)、2022年报道涯蝽科和西沙涯蝽(Zootaxa 5195: 449-467)之后,再次在海生昆虫研究领域取得关键进展。同时,也是团队继Ye et al. 2022(Cladistics 38: 403-428)和Men et al. 2022(Biology 11: 837)之后,再次在单项系统发育研究中分析超过150物种。

原文链接:

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2023.0855

作者

本院

来源

本院