植物逆境生物学团队2021年代表性成果回顾

2021年即将结束。回望这一年,植物逆境生物学团队7个核心课题组(肖仕、陈月琴、张文庆、李剑峰、姚楠、李陈龙、Christian Staehelin)以“四个面向”为指导,围绕“植物逆境抗性和生长平衡机制”这一核心科学问题,在植物生物和非生物逆境感知和信号转导、植物生长和产量形成的调控机制等方面,展开探索和合作攻关,取得了一系列重要科学发现和原创性研究成果,在Molecular Cell、Molecular Plant、Nature Communications、Plant Cell、PLoS Biology等期刊发表高水平论文10余篇,其中4篇论文入选封面故事论文、重点推荐论文或被国家基金委“资助成果”报道,受邀在Progress in Lipid Research、Journal of Integrative Plant Biology等权威期刊撰写综述。让我们一起来回顾一下。

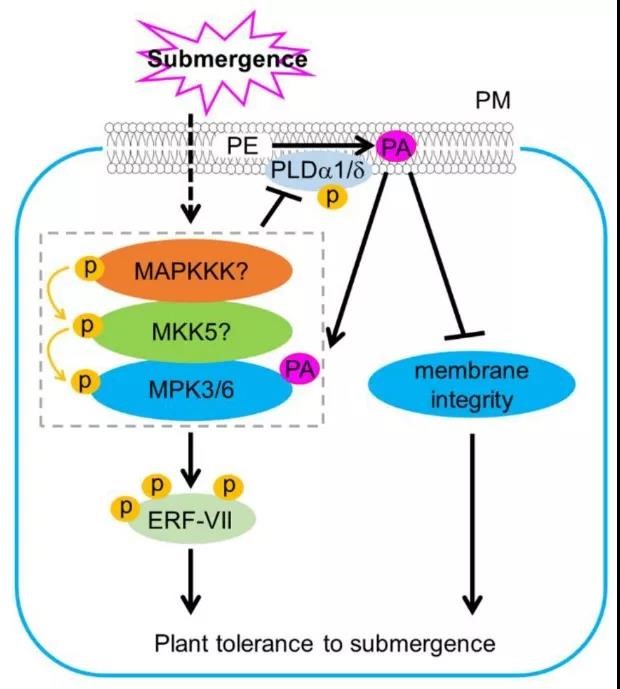

一、揭示磷脂酸PA调控植物低氧信号转导的新机制

低氧是影响植物生长发育与产量最常见的非生物胁迫之一。洪涝/水淹造成的淹没或积水降低了植物所处环境中的氧气浓度,使细胞处于缺氧状态,从而影响植物正常生理代谢和生长发育,导致作物减产甚至绝收,威胁农业安全。目前,植物低氧响应的生理适应性机制已较为清晰,而对于植物低氧感知和信号转导的调控机理知之甚少。

11月29日,肖仕课题组揭示了由磷脂酸和蛋白激酶组成的PA-MPK3/6-RAP2.12模块介导植物低氧信号链的新机制,对完善植物低氧信号转导机理和作物抗涝遗传分子改良具有重要意义。该成果以“Phosphatidic acid modulates MPK3- and MPK6-mediated hypoxia signaling in Arabidopsis”为题发表在国际权威期刊Plant Cell上。

同时,肖仕教授受邀为国际脂质研究顶级期刊Progress in Lipid Research撰写综述论文“New insights into the role of lipids in plant hypoxia responses”,系统总结了植物响应低氧逆境过程中脂质的适应性变化和内在调整机制,并讨论了多个重要脂分子参与植物低氧感知和信号转导的分子机制及最新前沿进展。

磷脂酸PA调控低氧信号转导模式图

二、解析非编码RNA调控水稻生殖发育的功能机制

动植物基因组中,除了占基因组很少比例的经典蛋白编码基因外,还存在大量功能未知的非编码基因。因此,解析这些非编码基因的功能与机制是当前生命科学的重要研究方向。陈月琴教授团队一直致力于植物非编码RNA的功能挖掘以及调控规律的研究,2021年取得了一系列重要成果。

5月18日,陈月琴课题组鉴定到了调控生殖期特异AGO蛋白降解的E3泛素连接酶,并解析了AGO蛋白的稳态调控对花粉发育的重要意义,该项研究是在课题组的前期发现“MEL1及其结合的phasiRNA在调控减数分裂前期基因表达变化中的重要功能(Nature Communications, 2020)”基础上的进一步研究。该成果 “Ubiquitin-dependent Argonaute protein MEL1 degradation is essential for rice sporogenesis and phasiRNA target regulation”在Plant Cell杂志发表,被当期杂志作为highlight论文点评推荐,并被选为当期的封面论文。

11月4日,课题组揭示了长链“非编码”RNA来源的小肽在翻译起始调控过程中的重要功能,为翻译调控网络研究领域提供了全新观点,进一步拓展了对“非编码”RNA所蕴藏的功能性小肽资源库的认知。该成果在Molecular Cell杂志上发表后,被选为封面故事论文和专评论文给予重点推荐。

11月11日,课题组首次报道了母源来源的长链非编码RNA调控水稻胚乳发育的功能机制,率先发现并鉴定了一个水稻胚乳发育相关的lncRNA MISSEN(MIS-SHAPEN ENDOSPERM),研究成果“The parent-of-origin lncRNA MISSEN regulates rice endosperm development”在知名综合杂志Nature Communications在线发表(Featured article)。

Plant Cell封面论文

Molecular Cell封面论文

三、发现水稻褐飞虱过氧化物酶可减轻吡虫啉抗药性引起的褐飞虱适合度代价

害虫一直以来严重威胁着人类的农业生产活动和健康,目前国内外对害虫的防治大量依赖化学农药,然而农药滥用导致了害虫抗药性的快速进化。抗药性进化可分为两个阶段,在第一个阶段中,与抗药性直接相关的遗传变异在害虫种群中受选择并富集,几乎所有已报道的研究也是集中在这个阶段。持续的农药使用还可能导致害虫的抗药性进化到第二阶段,即适合度代价的修饰基因或位点会受到选择,从而降低适合度代价并最终使得抗药性表型能够在昆虫种群中固定下来。然而,目前对于修饰基因或位点如何出现并帮助害虫克服抗药性引起的适合度代价所知极少。

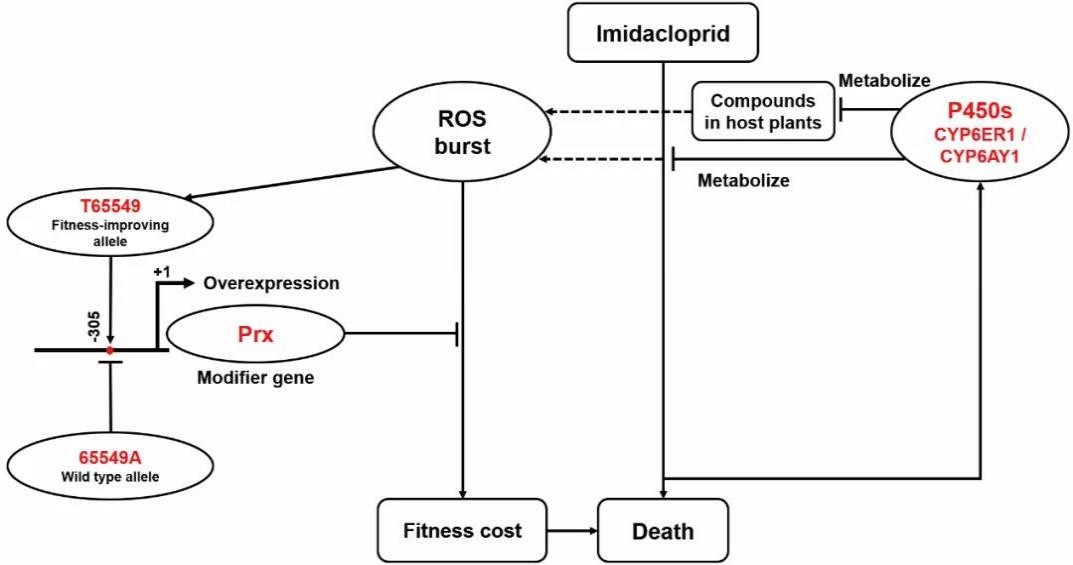

4月12日,张文庆课题组发现水稻害虫褐飞虱的过氧化物酶基因可作为修饰基因减轻吡虫啉抗药性引起的褐飞虱适合度代价,水稻害虫褐飞虱基于P450产生的农药代谢抗性可引起ROS水平增加的适合度代价,而NlPrx基因突变导致的表达上调可显著减轻该适合度代价。研究首次在昆虫中阐明适合度代价修饰基因的分子机理,为今后关于昆虫抗药性进化的研究开拓了新的方向。该研究成果以 “Peroxiredoxin alleviates the fitness costs of imidacloprid resistance in an insect pest of rice” 为题在PLoS Biology杂志发表。

NlPrx基因减轻吡虫啉抗药性引起的褐飞虱适合度代价的作用模型

四、发现植物免疫负调控的新机制

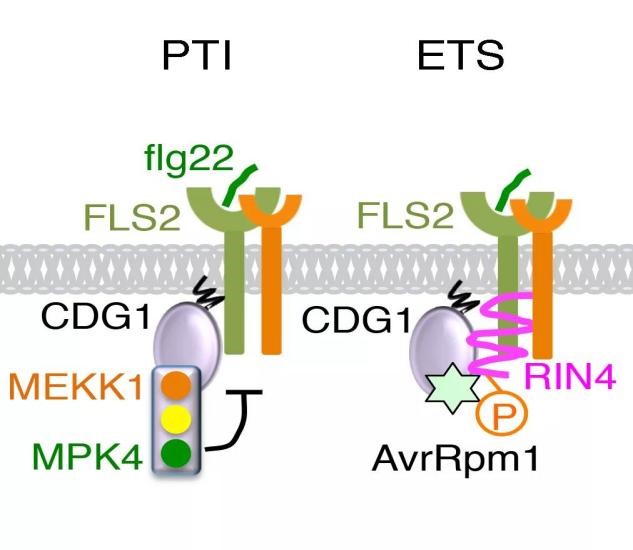

植物主要依靠细胞膜上的免疫受体(PRR)识别病原菌的微生物相关分子模式(MAMP,如细菌鞭毛flg22和真菌几丁质)激活模式触发式免疫(PTI),从而获得对病原菌的基础抗性。PTI的持续激活会抑制植物生长。因此,PTI的负调控因子具有非常重要的生理功能。另一方面,病原菌能够分泌致病因子进入植物细胞,通过负调控PTI而造成植物的感病性(ETS)。

2月2日,李剑峰课题组揭示了拟南芥类受体胞质激酶CDG1是PTI的负调控因子,而AvrRpm1能够诱导CDG1磷酸化RIN4的Thr166位点,造成植物的ETS。该成果以题为“The receptor-like cytoplasmic kinase CDG1 negatively regulates Arabidopsis pattern-triggered immunity and is involved in AvrRpm1-induced RIN4 Phosphorylation”发表在Plant Cell杂志上。

同时,李剑峰课题组探讨了LysM/F-box包含蛋白InLYP1通过降解甘氨酸脱羧酶GLDP2调控甘氨酸代谢的过程,为探究植物甘氨酸代谢通路提供了新思路,研究成果发表在Plant Journal上。

类受体胞质激酶CDG1负调控植物免疫的模式图

五、解析植物表观修饰复合体新因子和蛋白识别靶基因新机制

表观修饰蛋白在调控真核生物基因表达中发挥关键作用,对生物体的生长发育以及应答环境变化至关重要。由于植物不能移动,因此相比动物,植物更加依赖于通过及时调节基因的表达水平来完成它们对外界环境变化的响应。表观修饰蛋白如何识别其靶基因,从而实现对基因表达的调控一直是表观遗传领域中的关键科学问题。染色质重塑复合体是真核生物中一种进化上保守的多亚基蛋白质机器,通过利用ATP水解所产生的能量改变染色质的结构来调节基因转录。该复合体对植物发育与抗性形成均至关重要。然而,植物中SWI/SNF复合物的亚基组成以及识别目标基因的机制一直有待阐明。

1月11日,李陈龙课题组发现转录抑制因子VAL1和VAL2能直接招募植物多梳蛋白复合体PRC2复合体识别靶基因,抑制种子成熟基因,最终参与种子到幼苗的转型调控。该工作发现了一条调控种子到幼苗转型的表观遗传新通路,对理解植物PRC2复合体调节植物基因表达的机理具有重要理论意义。研究成果以“The transcriptional repressors VAL1 and VAL2 recruit PRC2 for genome-wide Polycomb silencing in Arabidopsis”为题在国际著名期刊Nucleic Acids Research上在线发表。

3月24日,课题组发现了植物中SWI/SNF染色体重塑复合物的三个新核心亚基(BRD1,BRD2和BRD13),并揭示了这些亚基在帮助植物SWI/SNF复合物在全基因组上去结合靶基因的相关分子机理,为理解植物SWI/SNF复合体的研究提供了重要的参考。研究成果以封面论文发表在Molecular Plant上,并配发专评论文予以推荐。

此外,课题组首次发现油菜素内酯BR能够抑制种子成熟程序在幼苗中的表达,是一种调控种子向幼苗转型过程的新机制,研究成果发表在Plant Physiology上,题为"Brassinosteroids repress the seed maturation program during the seed-to-seedling transition"。

Molecular Plant封面论文

六、在植物激素与鞘脂代谢途径相互调控研究中取得新进展

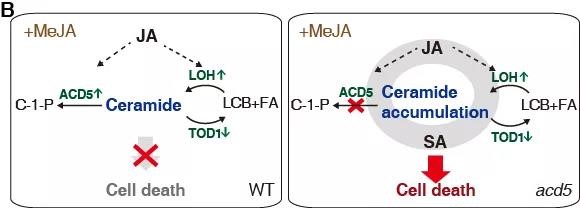

植物鞘脂结构复杂多样,是构成生物膜的主要成分,也是细胞中重要的生物活性分子,参与多种信号转导途径,在植物调控生长发育、应对生物和非生物胁迫过程中发挥着重要作用。神经酰胺作为鞘脂代谢的中心分子,其含量变化往往会影响到整个鞘脂代谢的稳态。ACCELERATED CELL DEATH5(ACD5)编码拟南芥神经酰胺激酶,该酶的缺陷突变体acd5在生长后期大量积累神经酰胺,并且伴有自发性细胞死亡表型,以及水杨酸(salicylic acid, SA)水平的升高。在acd5中,神经酰胺诱导的细胞死亡依赖于SA途径,但具体的分子机制及其它相关植物激素在鞘脂相关细胞死亡过程中的功能仍不清楚。

6月28日,姚楠课题组发现ENHANCED DISEASE SUSCEPTIBILITY 1 (EDS1)及其互作蛋白PHYTOALEXIN DEFICIENT 4 (PAD4) 参与鞘脂代谢和鞘脂相关细胞死亡过程,该成果以“The immune components ENHANCED DISEASE SUSCEPTIBILITY 1 and PHYTOALEXIN DEFICIENT 4 are required for cell death caused by overaccumulation of ceramides in Arabidopsis”为题发表在Plant Journal杂志上。

此外,姚楠课题组还揭示了茉莉素(jasmonate, JA)途径参与调节鞘脂代谢并作用于神经酰胺诱导的细胞死亡过程,研究成果以“Jasmonates modulate sphingolipid metabolism and accelerate cell death in the ceramide kinase mutant acd5”为题发表在Plant Physiology杂志上。

JA途径参与调控鞘脂代谢及神经酰胺诱导的细胞死亡

七、提出了利用中华根瘤菌NGR234的III型效应因子NopP促进百脉根发根转化效率的新技术

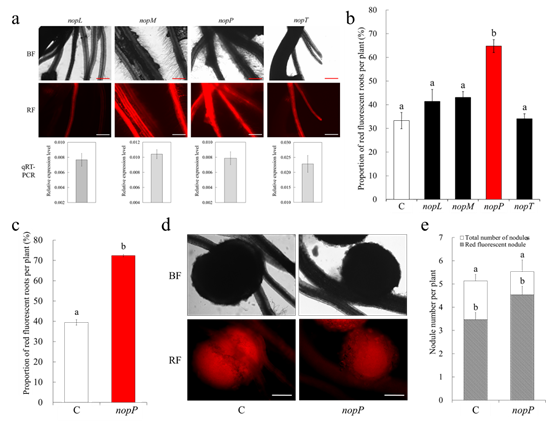

作为一种模式豆科植物,日本百脉根(Lotus japonicus)是植物-微生物相互作用研究中常用的植物材料。利用发根农杆菌介导的植物转化技术可在日本百脉根中诱导转化根的形成以研究目的基因在共生过程中的作用,但是鲜有对转化率量化和提高转化效率的研究。

Christian Staehelin课题组使用携带不同III型效应因子基因的pISV-DsRed1衍生载体的发根农杆菌LBA9402对日本百脉根进行发根转化实验。实验结果表明,运用菌株LBA9402进行日本百脉根的转化可诱导并形成了大量带有红色荧光的转基因毛状根,同时效应因子基因nopP在日本百脉根中的表达显著提升了转化效率;而其他效应因子基因nopL、nopM、nopT,对转化效率并无显著促进作用。因此,使用携带了nopP和DsRed1的二元载体的发根农杆菌LBA9402可有效地促进日本百脉根的发根转化效率并鉴定转基因根。研究论文《Use of the rhizobial type III effector gene nopP to improve Agrobacterium rhizogenesmediated transformation of Lotus japonicus》于2021年6月23日在线发表在Plant Methods杂志上。此外,课题组还申请到专利一项,名为《基于根瘤菌III型效应因子Nop P的农杆菌转化载体及其应用》。

使用根瘤菌NGR234的III型效应因子促进日本百脉根发根转化

作者

本院

来源

本院